|

|

|

|

| KURIOSES | SEHENSWERT | FOTOS+KARTEN | WEIN + BESEN | PERSONEN | VEREINE |

| DIVERSES | WANDERUNGEN | SCHULEN+BÄDER | NACHBARORTE | ZEITUNGEN | KIRCHEN |

Wohnort: Stuttgart- Luginsland Annastraße 6

|

| Willi Bleicher (1907 - 1981) Sein Wirken als Widerstandskämpfer |

|

Ein Kind kam durch - im KZ von Buchenwald - 29.01.1964 ∙ SWR Retro - Abendschau ∙ swr.deDas Porträt: Willi Bleicher - 19.03.1963 ∙ SWR Retro - Abendschau ∙ swr.deZum

Tod von Stefan Jerzy Zweig Das "Buchenwald-Kind" | Von Hermann

G. Abmayr| |

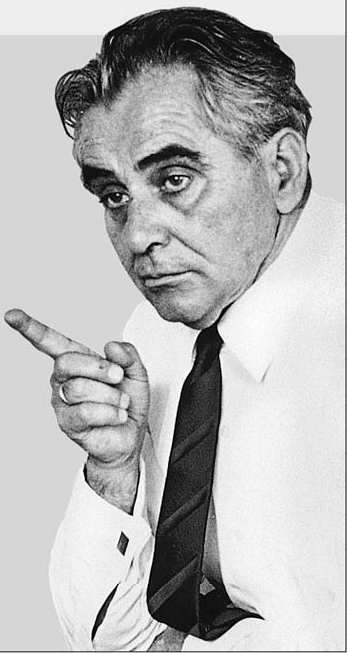

STREIK IST EINE KUNST - von Joe Bauer Ein Beitrag über den Gewerkschafter Willi Bleicher in der gemeinsamen Samstagsbeilage "Wochenende" von StZ und StN1.5.2016 - Von Joe Bauer Der Stuttgarter Aktivist Peter Grohmann, 78, besaß Ende der sechziger Jahre eine Druckerei-Klitsche. Zu seinen Kunden gehörten nicht nur die SPD, illegale Kommunisten und die IG Metall, er bediente auch die linken oppositionellen Gewerkschafter um Willi Hoss und Genossen, die spätere Plakat-Gruppe bei Daimler. Eines Tages erhielt Grohmann einen Anruf aus dem Stuttgarter Gewerkschaftshaus, dem Büro des baden-württembergischen IG-Metall-Chefs Willi Bleicher, Grohmann solle zwischen den traditionellen Gewerkschaftern und den rebellierenden „Spontis“ vermitteln: „Der Willi will dich doch sofort sprechen.“ – „Wie sofort?“ – „Sofort ist sofort. Nimm Dir ein Taxi.“  Ein Taxi war damals für Grohmanns Verständnis eher was für Bonzen. Doch einen Willi Bleicher ließ man nicht warten. Diesem Mann, einem begnadeten Redner mit magischer Präsenz, konnte sich kaum einer entziehen. Gleichzeitig gilt der große Gewerkschafter, 1981 im Alter von 73 Jahren gestorben, vielen auch als „widersprüchlicher Charakter“. Mal als Persönlichkeit mit weichem, zutiefst menschlichem Kern, mal als autoritärer Vorgesetzter. Unbestritten ist: Willi Bleicher war einer, dem die Kolleginnen und Kollegen schnell verziehen. Der Respekt vor dem Humanisten, dem politischen Denker und Kämpfer für die Sache der Arbeiter ist ungebrochen. Ein Taxi war damals für Grohmanns Verständnis eher was für Bonzen. Doch einen Willi Bleicher ließ man nicht warten. Diesem Mann, einem begnadeten Redner mit magischer Präsenz, konnte sich kaum einer entziehen. Gleichzeitig gilt der große Gewerkschafter, 1981 im Alter von 73 Jahren gestorben, vielen auch als „widersprüchlicher Charakter“. Mal als Persönlichkeit mit weichem, zutiefst menschlichem Kern, mal als autoritärer Vorgesetzter. Unbestritten ist: Willi Bleicher war einer, dem die Kolleginnen und Kollegen schnell verziehen. Der Respekt vor dem Humanisten, dem politischen Denker und Kämpfer für die Sache der Arbeiter ist ungebrochen. Heinz Hummler, 1932 in Stuttgart geboren, früher Betriebsratsvorsitzender der einstigen Trafo-Union in Bad Cannstatt, erlebte Bleicher in Arbeitskämpfen. „Willi hat uns gelehrt, dass es den Arbeitern nichts nützt, wenn sie im Kampf für bessere Bedingungen die besseren Argumente haben. Er sagte, es kommt auf unsere Kraft an, um unsere Interessen durchzusetzen.“ Die Sekretärin Helga Winter, 1932 geboren, arbeitete seit dem harten Arbeitskampf der Metaller 1963 in Bleichers Umfeld. „Manchmal war er etwas ruppig. Aber wir haben ihn verehrt. Er hat uns alles beigebracht. Bei uns gab es noch keine großen Konferenzen. Der Willi hatte eine Idee, wir haben uns kurz zusammengesetzt, und die Sache hat geklappt.“ Grohmann erinnert sich auch an den Gemütsmenschen Bleicher, der nachts in der Kellerschenke des Stuttgarter Gewerkschaftshauses jiddische Witze auf Schwäbisch erzählte und mit den Kollegen „Die Internationale“ sang. Die Kellerschenke wurde 2013 geschlossen, das am 1. Mai 1933 eröffnete, schon anderntags von den Nazis besetzte Gewerkschaftshaus in den vergangenen Jahren aufwändig umgebaut. An diesem Samstag wird das Gebäude an der Willi-Bleicher-Straße bei einer kleinen Feier auf den Namen Willi-Bleicher-Haus getauft. Noch einmal also eine große Ehrung für den legendären, in Cannstatt geborenen Widerstandskämpfer und Gewerkschafter, der zu Lebzeiten von Auszeichnungen nicht viel hielt. Mit gutem Grund hat der Journalist Hermann G. Abmayr seine fundierte Willi-Bleicher-Biografie von 1992 „Wir brauchen kein Denkmal“ genannt. „Es gibt viele Legenden um Willi Bleicher“, sagt Abmayr. „Er ist nie Schlosser gewesen und hat nie, wie es lange hieß, bei Daimler gelernt, sondern eine Bäckerlehre absolviert.“ Zeit seines Lebens, sagt der Autor, habe sich Bleicher für die Gerechtigkeit eingesetzt. „Personenkult mochte er nicht. Und seine Idee vom Sozialismus war immer verbunden mit dem Humanismus. Deshalb kritisierte er auch die DDR.“ 1936 wird Willi Bleicher auf dem Daimler-Gelände in Untertürkheim, wo er für eine Baufirma arbeitet, verhaftet; er ist in der Widerstandsgruppe Neckarland aktiv. Nach zwei Jahren im Gefängnis sperren die Nazis ihn ins KZ. Acht Jahre dauert seine Leidenszeit in Buchenwald, wo er die Effektenkammer mit dem Hab und Gut der Gefangenen betreut. 1944 kommt der dreijährige Stefan Jerzy Zweig mit seinem Vater im KZ an. Willi Bleicher und seine Genossen kümmern sich um den Jungen, setzen alles daran, sein Leben zu retten. Für die SS ist er ein unnützer Esser. 1964 kommt es in Stuttgart zum ersten Treffen von Stefan Jerzy Zweig und seinem Retter, inzwischen Chef der baden-württembergischen IG Metall. Die Geschichte des „Buchenwald-Kinds“ macht Schlagzeilen. Für Mythen und Irrtümer hat zuvor schon der 1958 veröffentlichte Roman „Nackt unter Wölfen“ gesorgt: Der Leipziger Schriftsteller Bruno Apitz schildert darin fiktiv die Geschichte des kleinen „Juschus“, wie Bleicher ihn nannte. Entpsprechend weicht die gleichnamige Buch-Adaption des DDR-Regisseurs Frank Beyer von 1963 von den historischen Fakten ab: Im Film wird der Junge von den Mitgliedern der Widerstandsgruppe im KZ in einem Koffer gefunden und versteckt. Sicher ist: Ohne die Hilfe Bleichers und anderer Gefangener hätte das Kind nicht überlebt. „Onkel Willis hat Kinder sehr geliebt“, sagt Edeltraud Widmaier, die Lieblingsnichte Willi Bleichers. 1944 geboren, lebt sie heute im ehemaligem Reihenhaus ihres Onkels in der einstigen Arbeiter-Siedlung Luginsland. Im Nachbarhaus hatte einst die Familie Schlotterbeck gewohnt; auch die Schlotterebecks kämpften im Widerstand. Vater Gotthilf war einer von Bleichers politischen Lehrern. Er wurde wie fast alle Mitglieder der Gruppe von den Nazis ermordet. Edeltraud Widmaier hat erlebt, wie Willi Bleicher zu Hause das Telefon in einen Bodenteppich einwickelte, als ihn während der großen Arbeitskämpfe 1963 und 1971 hasserfüllte Reaktionäre mit Morddrohungen heimsuchten. Der ehemalige Kommunist und spätere Sozialdemokrat, Vater von zwei Kindern, war ein Mann, der nie aufgegeben hat, auch nicht, als er gleich zu Beginn seiner Gewerkschaftskarriere den politischen Intrigen in den eigenen Reihen zum Opfer fiel. Bleicher hatte ein Klassenbewusstsein und eine politische Haltung wie kaum ein anderer. Für ihn war der Streik „eine Kunst“, die taktisch und emotional, intellektuell und intuitiv beherrscht werden musste. Darin war er Meister. Im Kampf um die Arbeiterinteressen sprach er nicht wie viele SPD-Leute von der „Sozialpartnerschaft“ mit den Unternehmern. Eines seiner berühmtesten Zitate hatte er als Junge bei einem Kupferschmied aufgeschnappt: „Du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bücken.“ Als Taktiker beugte sich Bleicher durchaus, wenn es darum ging, selbst hauchdünne Mehrheiten im Dienst der Solidarität und Disziplin zu akzeptieren. Frei nach Lenin ging er noch den seltsamsten Pakt ein, wenn er in seinen Augen der Sache diente: In den aufreibenden Konflikten mit dem rigorosen Arbeitgeber-Präsidenten Hanns Martin Schleyer etwa riet er seinen Kollegen, nicht auf Schleyers Vergangenheit als SS-Führer einzugehen. Der Blick auf die Gegenwart, sagte er, schärfe das Bewusstsein im Arbeitskampf besser. Das Willi-Bleicher-Haus wäre ein guter Ort, an die Geschichte seines großen Namensgebers zu erinnern und sie neu zu beleuchten. >> Wer etwas über Willi Bleicher und ihn selbst hören will: In der Mediathek ist ein neuer 30-Minuten-Beitrag für „SWR 2 Wissen“ von Hermann Abmayr abrufbar: „Willi Bleicher: Widerstandskämpfer und Gewerkschafter“. Hier geht es zum Radio-Beitrag: LINK SWR 2 |

Willi Bleicher zum 100.Geburtstag

|

|

| Vor 25 Jahren -

Stuttgarter Nachrichten vom 23.6.2006

Der Tag, an dem Willi Bleicher starb

|

Willi Bleicher 1907 - 1981

Thema der Recherche: Willi Bleicher - sein Wirken als Widerstandskämpfer

|

||

aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und verhindern, daß sich die Geschichte wiederholt!

Quellen:

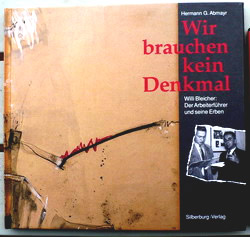

Hermann G. Abmayr: "Wir brauchen kein Denkmal"

authentische Zeitungsausschnitte, erhalten vom Presse-

und Informationsamt

der Bundesregierung

Verschiedene Dokumente von der Landeszentrale für politische Bildung

aus http://privat.schlund.de/m/mdbb/schule.htm

- Kinder und Jugendliche in Buchenwald

aus dem Projekt des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium, Gera- Mein Buchenwald? - Mein Buchenwald!

- DAS BUCHENWALDKIND

ANMERKUNGEN:

Im Roman "Anders" von Hans Joachim Schädlich und in einem Bericht von Jerzys Vater, Zacharias Zweig wird beschrieben, dass es sich bei dem Roman "Nackt unter Wölfen" um eine erdachte Geschichte handelt soll und keine Tatsachenerzählung sei.

Willi Bleicher soll veranlasst haben, dass statt Strefan Jerzy Zweig am 26.9.1944 ein junger Zigeuner von 16 Jahren nach Auschwitz deportiert und dort vergast wurde. Nur so konnte Jerzy gerettet werden - Jerzy hatte außerdem die offizielle Häftlingsnummer 67509 und musste daher nicht versteckt werden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Mohr schreibt zum Roman "Anders" von Hans Joachim Schädlich:

... Nicht so ganz einleuchten will in diesem Zusammenhang das Kapitel über den Roman von Bruno Apitz Nackt unter Wölfen, der in der DDR einst zu den Standardwerken der sozialistischen Aufbauprosa zählte. Schädlich prangert Hans Joachim Schädlich an, dass dem jüdischen Kind Jerzy Zweig durch diesen Roman die Biografie geraubt wurde und so die staatstragende, antifaschistische Buchenwald-Legende entstanden ist. Das vierjährige Kind wurde zwar von kommunistischen Mithäftlingen vor dem Transport in ein Konzentrationslager bewahrt. Doch dies geschah, was der Roman verschweigt, im Austausch mit einem zwölfjährigen Zigeunerknaben, wie Schädlich richtig herausstellt. Hier soll nicht der (moralisch) fragwürdige Roman von Bruno Apitz verteidigt, sondern an den Unterschied zwischen einem Roman als Kunstform und einer Dokumentation erinnert werden. ...Quelle: http://www.titel-forum.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2725&mode=thread&order=0&thold=0

Stuttgarter Zeitung, 13.03.1999

Willi-Bleicher-Büste beim Jahresempfang des

Gewerkschaftsbundes enthüllt

Wenn man in Stuttgart vom Gewerkschaftshaus spricht, dann eigentlich nie ohne den Zusatz "an der Willi-Bleicher-Straße".

Dort, an der nach dem Stuttgarter Gewerkschafter und Widerstandskämpfer benannten Straße, fand man bisher den Haupteingang des DGB-Hauses, der nach dem Umbau nun um die Ecke am Gustav-Heinemann-Platz ist. "Daß wir das Gewerkschaftshaus von der Willi-Bleicher-Straße nicht abkoppeln wollen, sieht man daran, daß im neuen Haupteingang eine von Klaus Mausner geschaffene und von der IG Metall gestiftete Büste von Willi Bleicher steht", sagte Wolfgang Brach (rechts), der Vorsitzende des DGB-Kreises Stuttgart-Böblingen, gestern abend beim Jahresempfang im Gewerkschaftshaus.

Die Büste enthüllte der IG Metall-Bezirksvorsitzende Berthold Huber (links) zusammen mit Bleichers Witwe Anneliese. Huber erinnerte an den legendären Gewerkschaftsführer, der von 1958 an Bezirksleiter der IG Metall in Nordbaden und Nordwürttemberg gewesen war und einen Ruf als harter Interessenvertreter hatte.

"Für uns junge Gewerkschafter war er in den 1960er Jahren die Person, die uns ansprach", sagte Huber. Auf dem Empfang, an dem unter anderen auch Bürgermeister Dieter Blessing, der SPD-Fraktionschef Rainer Kußmaul, die Grüne Landtagsabgeordnete Birgit Bender, der katholische Prälat Bernhard Kah und der Kreishandwerksmeister Helmut Kotz teilnahmen, war natürlich der Rücktritt Lafontaines Gesprächsthema.

"Daß die Opposition jetzt jubelt, war zu erwarten", sagte Brach, "bedenklich aber stimmt, daß mit dem Rücktritt die Börse anspringt und daß die Arbeitgeber jetzt von einem Neuanfang sprechen - einem Neuanfang in ihrem Sinne?" Brach bedauerte den Rücktritt des Saarländers ausdrücklich. "Für viele von uns war er der Garant für einen Politikwechsel, und er gab uns vor allem die Zuversicht, daß Arbeitnehmerinteressen ein gewichtiger Faktor in der Politik sind", sagte er.

Am Freitag ist im Mannheimer Gewerkschaftshaus erstmals der »Willi-Bleicher-Preis« verliehen worden. Der DGB-Landesbezirk Baden-Württemberg hat ihn für vorbildliches Engagement gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus und für ein friedliches Zusammenleben gestiftet. Der Preis erinnert an den am 23. Juni 1981 verstorbenen IG-Metall-Funktionär Willi Bleicher, der noch heute als »eine der markantesten Gestalten des DGB« gilt. Mit Grauen erinnert man sich in Unternehmerkreisen, mit Respekt und Hochachtung dagegen in den Gewerkschaften an seine herausragende Rolle bei einem der größten Arbeitskämpfe in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Vor 40 Jahren, im April/Mai 1963, hatten 100000 Metallarbeiter Baden-Württembergs zur Durchsetzung ihrer Lohnforderungen die Arbeit niedergelegt. Die Unternehmer antworteten mit der Aussperrung von 400000 Metallarbeitern. Bleicher, am 27. Oktober 1907 in Stuttgart geboren, war zu dieser Zeit Bezirksleiter der IG Metall von Baden-Württemberg. Die Totalaussperrung nannte er »totaler Krieg gegen die Metallarbeiter dieses Landes. Er ist so erbarmungslos wie jener, den diese Herren verloren haben«.

Einer, der diesen Krieg mit geführt und schließlich verloren hatte, war Hanns Martin Schleyer, damals Spitzenmann des bundesdeutschen Verbandes der Metallunternehmer und Führungsmitglied bei Daimler Benz, Initiator der flächendeckenden Aussperrung. Dokumente sagen aus, daß er im Oktober 1944 im okkupierten Prag zur Bereitschaft der SS-Hundertschaften gehörte und für den Dienst an der Heimatflak unabkömmlich war. Willi Bleicher saß zu dieser Zeit als entschiedener Gegner des Regimes im Konzentrationslager Buchenwald. Unmittelbar nach der Machtübertragung an die Faschisten im Januar 1933 hatte der 1929 aus der KPD ausgeschlossene Aktivist der Revolutionären Gewerkschaftsopposition (RGO) die illegale Arbeit gegen das Regime aufgenommen. Die war zeitweise mit Aufenthalten in der Schweiz und im noch von Frankreich besetzten Saarland geführt worden. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er wegen illegaler Arbeit gegen das Regime verhaftet und 1937 wegen »Gefährdung der Staatssicherheit« und »Vorbereitung zum Hochverrat« zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Im August 1938 erfolgte seine Überführung in das KZ Buchenwald.

Im Block 37 kam Willi Bleicher mit anderen politischen Gefangenen zusammen. Zeitweise war er Kapo in der Effektenkammer des Lagers, wo er ab 1944 das jüdische Kind Juschu (Stefan Jerzy Zweig) versteckte, das dreijährig mit seinem Vater ins Lager gekommen, von diesem aber getrennt worden war. Dank der Solidarität der Häftlinge konnte es gerettet werden. Bruno Apitz hat mit seinem Roman »Nackt unter Wölfen« dieser Rettungstat ein weltweit beachtetes Denkmal gesetzt.

Von Buchenwald aus wurde Willi Bleicher in das Gestapogefängnis von Weimar und dann ins Gefängnis von Ichtershausen verbracht. Dem von der Gestapo beschlossenen Tod konnte er im April 1945 nach barbarischen Foltern gerade noch entkommen. Das Ende des Krieges und die Befreiung vom Faschismus erlebte er in Eger, wohin er mit anderen Häftlingen verschleppt worden war.

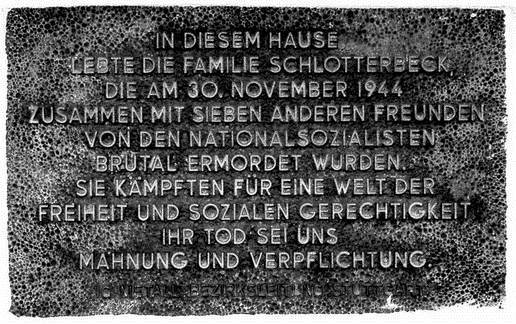

Es war mehr als eine symbolische Handlung, daß Willi Bleicher nach der Befreiung und der baldigen Aufnahme von Funktionen in der Gewerkschaft in Stuttgart-Luginsland in das Haus zog, in dem bis 1934 die Familie Schlotterbeck gelebt hatte. Eine Tafel am Haus gibt Auskunft darüber, daß Gotthilf und Maria Schlotterbeck sowie sieben weitere Antifaschisten am 30. März 1944 von den Nazis ermordet wurden. Bis zu seinem Tode fühlte Willi Bleicher sich der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) verbunden, die ihn 1967 zum Mitglied ihres Ehrenpräsidiums wählte.

»Wir brauchen kein Denkmal« ist der Titel einer Biographie über das Leben und Wirken dieses unermüdlichen Streiters, die im Stuttgarter Silberburg Verlag erschienen ist. Sie würdigt seinen konsequenten Antifaschismus ebenso wie seine mitunter recht derben Warnungen vor einem Zurückweichen der Gewerkschaften in der Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen System. »Er duldet kein Zurückweichen, wenn es darum geht, die Interessen seiner Metaller zu vertreten. Deshalb nimmt er wiederholt Betriebsräte aufs Korn, die nur das Wohl der Betriebe im Kopf hätten und das der Arbeiter vergäßen«, heißt es in der Biographie. Deutlicher war er 1977 in einem Interview des Süddeutschen Rundfunks: »Sie begreifen noch nicht die diesem System innewohnende Anarchie. Sie begreifen noch nicht, daß der Grundwiderspruch in diesem kapitalistischen System einfach nicht gelöst werden kann. Und sie hoffen immer noch, daß ein paar Milliarden Investitionshilfe hier und dort die Dinge regulierbar machen. Natürlich, das ist auch ein Lernprozeß.«

Der Lernprozeß ist, wie sich zeigt, nicht abgeschlossen. Bleichers Lebensziel harrt noch der Erfüllung: »Eine andere, eine bessere Welt. Eine Welt, die sich nicht orientiert am Profit, sondern wo der Bedarf der breiten Massen im Mittelpunkt steht.«

Willi Bleicher:

Vor 60 Jahren befreit

Willi Bleicher:

Vor 60 Jahren befreitLITERATURHINWEISE Hermann G. Abmayr Wir brauchen kein Denkmal – Willi Bleicher, der Arbeiterführer und seine Erben 144 Seiten, 141 Abbildungen, gebunden, ISBN 3-87407-123-5 Unverbindliche Preisempfehlung: Euro 10,00 Silberburg-Verlag Schönbuchstraße 48 - 72074 Tübingen www.silberburg.de |

LITERATUR- HINWEISE |

|

DVD plus 12 Stunden Audio-Dokumentation: 20,00 EUR |

||

Detlef Prinz, Manfred Rexin: Beispiele für aufrechten Gang: Willi Bleicher. Helmut Simon. Im Geiste Carl von Ossietzkys, Bund-Verlag GmbH, Februar 1984, ISBN 3766306014 |

||

Georg Benz (Hrsg.) u.a. : Willi Bleicher - Ein Leben für die Gewerkschaften - Frankfurt, Nachrichten Verlagsgesellschaft, 1983, ISBN 3883670502 |

||

|

|

||

| KURIOSES | SEHENSWERT | FOTOS+KARTEN | WEIN + BESEN | PERSONEN | VEREINE |

| DIVERSES | WANDERUNGEN | SCHULEN+BÄDER | NACHBARORTE | ZEITUNGEN | KIRCHEN |

| www.Enslinweb.de | www.wirtemberg.de | |

| Feedback

an Webmaster Klaus Enslin | ©2018 | info@wirtemberg.de |

|